基于高考评价体系角度的一道化学试题分析

——以2024年安徽新高考第18题为例

南京智业天成 化学研究员 李克贤

【摘要】本文从高考评价体系包含的内容方面进行分析一道高考真题,明确了“一核”“四层”“四翼”的概念及其内涵,体会了价值引领、素养导向、能力为重、知识为基础的命题理念,为今后的命题工作指明了方向。

【关键词】 高考评价体系;试题研究

2024年,安徽进入新高考的第一年,新高考试卷的命制工作,是在高考评价体系下进行的。一套试卷是对高考评价体系的全部内容的综合体现及有机统一整体,当然对于试卷的其中某一题命制,也是基于高考评价体系的构建。本文以2024年安徽试卷第18题为例,分析题目如何遵循高考评价体系。

一、试题呈现。

试题如下:

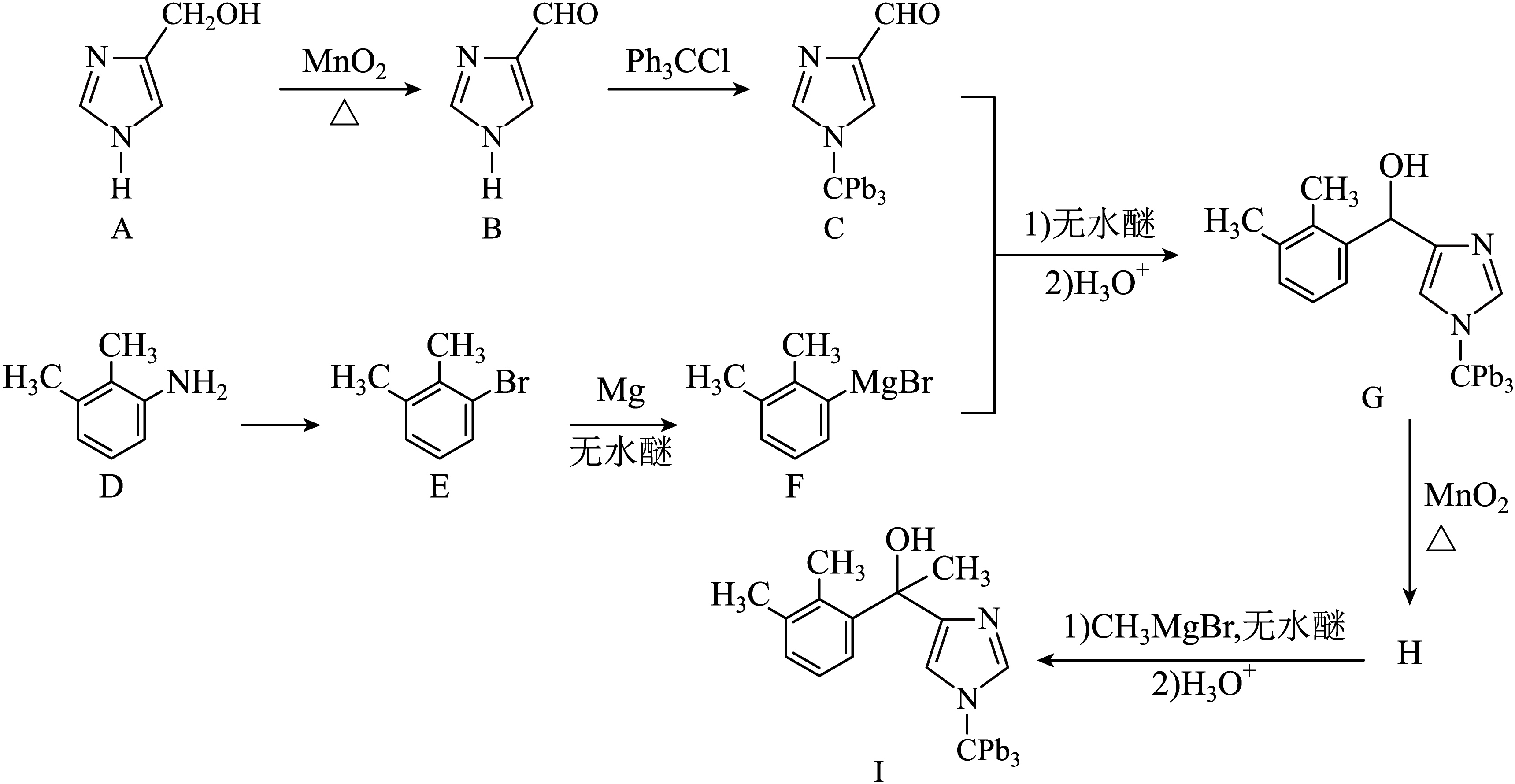

化合物Ⅰ是一种药物中间体,可由下列路线合成(![]() 代表苯基,部分反应条件略去):

代表苯基,部分反应条件略去):

已知:

具体分析如下:

1.“一核”:本题的目标产物为药物中间体,利用化学知识可以合成多种药物,这些药物在帮助人类战胜疾病和延长寿命方面有着重要作用。本题的情景和素材,起到培养学生的科学精神,强化社会责任、落实立德树人的根本任务。

2.“四层”

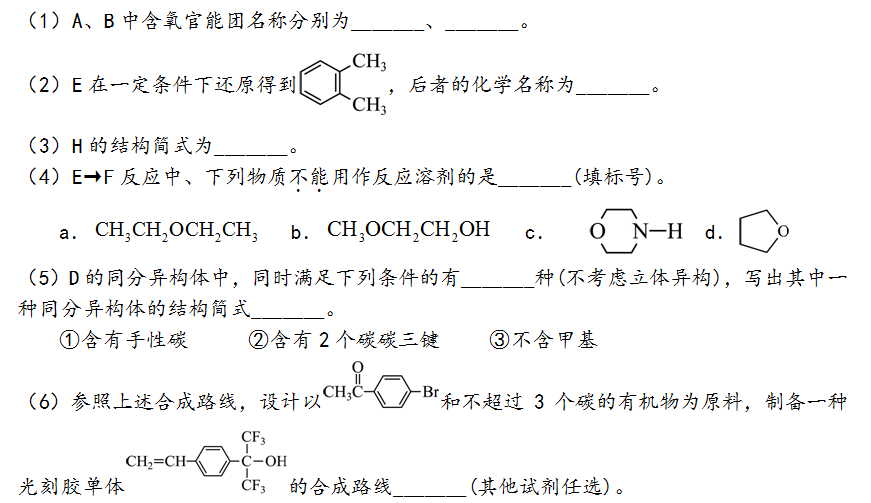

①考查内容:由流程可知,题目综合考查了有机化学基础模块中的知识,涉及官能团的认识,如第(1)问,有机物的命名,如题目第(2)问,结构简式的推断,如第(3)问和第(5)问第2空,同分异构体的数目,如第(5)问第1空,以及合成路线的设计,如第(6)问。

②学科素养:本题主要基于“证据推理与模型认知”、“变化观念与平衡思想”学科素养。

③关键能力:本题以合成化合物Ⅰ的过程为载体,在复杂、陌生的研究对象及问题的情境下,考查学生如下能力,见表格。

信息获取与加工能力 | 逻辑推理与论证能力 | 批判性思维力 |

根据合成路线,获得各步反应所用试剂及条件;部分物质的结构简式;题目所给信息。 | 第(1)题,官能团的判断,需根据已有知识;第(2)题,需根据物质类别,以及芳香烃命名原则;第(3)题H的结构简式确定,需对比流程A→B与G→H的条件;第 (4)题,需根据信息ⅱ)提供信息,第(5)题,需根据题中限定条件,按照碳原子守恒及不饱和度,写出其中一种结构,进而推出其他结构。第(6)题,需要基于逆向思维的合成路线设计。 | 在第(6)题设计合成路线时,出现“不超过3个碳的有机物原料”,这是不确定的有机反应物,需结合已知有机物和目标产物进行确定,具体另一有机物是什么。 |

④ 核心价值:以药物制备情景设置,促进科学精神和社会责任,将所学的只是运用到社会实际问题中。

3.“四翼”,具体如下表所示:

基础性 | 综合性 | 应用性 | 创新性 |

第(2)题官能团的考查和第(2)题化学名称的考查都是必备知识,另外题目的呈现均是普通高中化学课程标准中的教学内容,体现一定基础性。 | 本题考察了溶剂的选择、同分异构体、化学名称、官能团、同分异构体的数目等,具有一定的综合性 | 本题选取真实的药物合成路线,体现了实际应用价值,反应了“服务选才”这一点。 | 本题第(3)题H的结构简式推出、(4)题溶剂的选择、(5)同分异构体的数目、以及(6)题的合成路线的设计,都具有一定的创新性 |

二、结束语

综上所述,一道新高考试题的命制,严格遵循了高考评价体系,从一题的研究可推知一套完整的试卷更是体现“一核”“四层”“四翼”。对于我们命题工作者来说,准确把握高考改革方向、深入理解高考核心功能、落实立德树人培养目标、命题遵照“价值引领、素养导向、能力为重、知识为基”的命题要求,命制优秀试题。

【参考文献】

[1] 中国高考评价体系说明[M].

[2] 高考蓝皮书-高考试题分析(2023)[M].