“暗送秋波”的归因题分析——以2024年江苏高考真题为例

南京智业天成 化学研究员 胡元博

一、引言

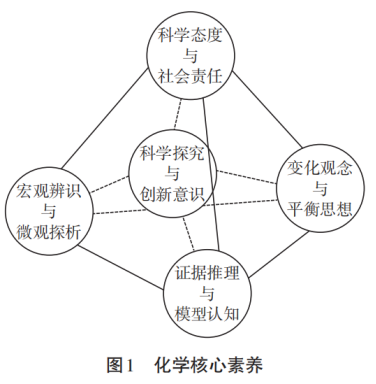

普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)已公布多年,中国各省市 2021 年开始进行了第一届新高考,2024年高考结束后,自25届起全国各省份的学生全部过度到新课标卷或各地自主命题的新高考模式。从各地新高考试题可看出,针对如何考查学生化学核心素养(图1)发展水平这一关键问题,命题专家从素材选取、设问角度、题型优化等多方面进行了有意义的探索。因此,研究新高考化学试题有助于回答高考试题如何考查学生化学核心素养发展水平、有助于理解高考试题如何构建“一核四层四翼”评价体系等核心问题。

新高考题型中出现了这样一类问题:要求学生以真实的实验、化工生产的背景下,利用高中化学知识对图象、数据进行分析,对工艺流程和实验操作进行归因解释。随着近年新高考的逐步推进,该题型的出题方式已经趋于成熟,本文主要对此类题型的解题逻辑进行案例分析,并为命题提供严谨的思路。

二、案例分析

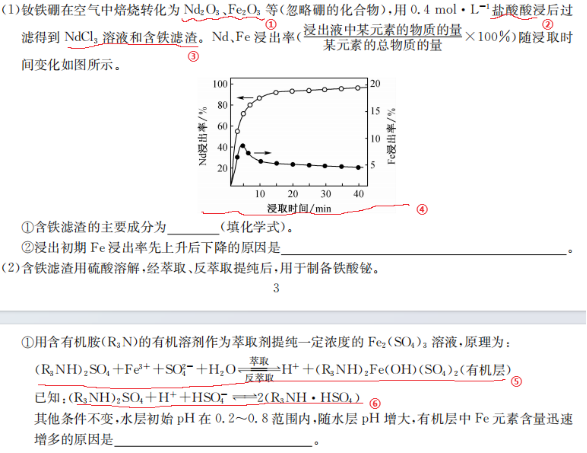

案例1:工艺流程中分析信息进行归因解释:2024年江苏高考真题 第14题节选(如图2)

图2

解题逻辑:

综合红线①、红线②和红线③给出信息:此处盐酸酸浸的目的是浸出铋元素,但是Fe2O3也会与盐酸反应导致铁元素杂质一同被浸出。结合红线④标注的图象可知:铁元素的浸出率仅为5%左右,进一步佐证了上一步的思路正确,从而推测出剩余的含铁滤渣主要成分仍然是Fe2O3。

对铁元素的浸出率曲线变化趋势分析:Nd2O3与Fe2O3先同时与盐酸发生反应,浸取液中一开始c(Fe3+)和c(Nd3+)均增大,随后c(Fe3+)减小,此处如果片面地看c(Fe3+)的变化曲线可以解释原因为随着反应进行c(H+)减小,c(Fe3+)离子水解程度增大,生成Fe(OH)3,但是结合c(Nd3+)曲线分析,若只归因为c(H+)减小导致c(Fe3+)浸出率下降,那么c(Nd3+)也会因发生水解反应而减小。正确的归因应当结合图象中的每个信息,c(Fe3+)减小而c(Nd3+)增大是因为Fe3+与Nd2O3反应生成Nd3+和Fe(OH)3。

综合红线⑤和红线⑥给出的可逆反应方程式分析,随着水层pH的增大,c(H+)减小,可以调控反应进行的方向,使萃取反应进行程度增大,有机层的Fe元素含量迅速增多。

对命题思路的启示:

工艺流程中的归因解释的关键在于题干中有明确的指向性信息和暗示,信息的缺失会增加答案的不确定性,经不起推敲,要能使考生领会命题者的“暗送秋波”。同时,归因解释主要是考查考生“证据推理与模型认知”的核心素养和对高中化学知识的应用能力,不要在此处设计过多的干扰性信息,以防学生“会错意”。在命题工作中,命题者要与答案的“辩论”,否则不易发现答案中的漏洞。

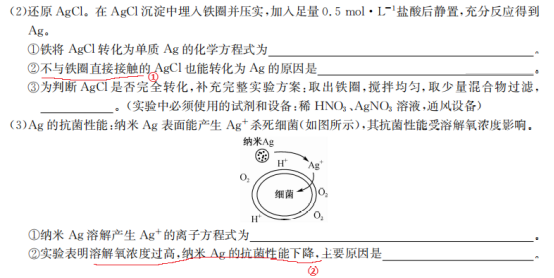

案例2:利用已学模型进行推理归因解释:2024年江苏高考真题 第16题节选(如图3)

图3

解题逻辑:

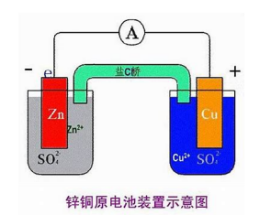

本题主要是利用课内学习的化学模型进行推理。红线①主要强调了不直接接触发生的反应→课内不直接接触就能发生反应的模型→原电池中的盐桥模型(如图4)→本题中铁圈作负极、单质Ag作为正极、0.5mol·L-1盐酸作为电解质溶液形成原电池

图4

红线②给出信息可以分析出两种方向:

其一纳米Ag的抗菌性能主要是Ag+起到作用→溶解氧浓度增大纳米Ag更容易被氧化,理论上c(Ag+)增大→课本知识中的铝铁钝化模型→溶解氧直接将纳米Ag氧化成Ag2O,覆盖在细菌表面接触面积减小(或Ag2O难溶于水,不易渗透至细菌内部)

其二强调了抗菌剂的浓度对抗菌性能的影响→酒精杀菌效果模型→95%酒精溶液杀菌效果低于75%酒精溶液→太高浓度的酒精会使病原微生物外表面的蛋白质较快凝固,在病原微生物表面形成一层保护壳,阻碍酒精进一步进入微生物内部→本题若溶解氧的浓度过高具有同样的效果

对命题思路的启示:

利用已学模型进行推理归因解释是考查学生对课内实验的延申,普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)中原电池的教学设计中提到以原电池的反应现象入手,这里的命题者正是利用课内实验的奇特之处“暗送秋波”。在命题工作中可以以实验的奇特现象入手,例如向CuSO4溶液中通入足量氨气,先产生沉淀,然后沉淀再溶解,据此可以衍生出CuCl沉淀在c(Cl-)过高时溶解的题目。

三、结语

归因解释题型从2021年新高考在江苏、山东地区大量出现后,随着新高考的推进已经在各省的高考模拟、高考真题中逐步体现,掌握该类题型的命题思路是十分艰巨的任务,需要对题目进行严密的信息整合,同时还要与课本知识“貌离神合”,需要很强的创造力和化学功底。尽管接受新事物是一件较为困难的事情,只要命题者潜心研究,仔细归纳,就可以找到题目内的逻辑和规律,把握之并利用这些逻辑和规律命制更能体现学习者化学素养的题目。

归因解释题对于化学学科的意义也是一项大胆的创新,化学学习方式从死记硬背转变为让学习者将知识内化为能力。打开另一扇窗,让学习者看到一幅叠加后的美丽风景,同时赋予化学知识思想内涵,焕发不一样的生机活力,给学习者插上思想观念的翅膀,学得更好,飞得更高,促进学科素养的落地生根。