2024年高考政治卷浅析及对试题命制的指导思考

——以必修4《哲学与文化》选择题的命制分析为例

南京智业天成 政治研究员 袁梦丹

新高考背景下,对于学生的学科素养和能力的提升都作出了新的要求,而试卷是最有效和直接的检验学生能力的手段,如何把握高考命题新方向,提高命题质量,成为一个不得不思考的问题。高考试题具有指挥棒的作用,本文通过归类安徽、湖南、湖北、山东、辽宁等省份的政治真题,特别是对《哲学与文化》这本教材选择题的选项设置特点进行了分析、总结,并就部分“亮眼”试题、“个性”试题谈一下自己的思考和体会。

一、选择题选项的设置特点

1.为降低试题难度,选择题的选项一般设置一两个本身表述就是错误明显的选项。

例如:2024年安徽高考卷第8题选项③“成功取决于意识能动作用的发挥”;2024年安徽高考卷第9题选项③“弘扬传统道德”本身说法不准确,应该是弘扬传统美德;2024年湖北高考卷第14题选项③“科学离田能够摆脱条件制约以实现综合利用”;2024年广东高考卷第12题选项①②,其中,选项①“科学知识与人文知识相辅相成,逐渐成为文化的核心”,选项②“科学普及与科技创新同等重要,是实现创新发展的关键”;2024年湖南高考卷第8题选项②“方法论比世界观更重要”。上述基本都属于绝对化的表达,这些选项第一眼就能轻松排除,难度低。

2.利用常见易错易混知识点设置选项。

例如:2024年安徽高考卷第8题选项④“在曲折中前进是事物发展的状态”,该选项是发展观中常见的重要易错易混的知识点——事物发展的状态应该是量变与质变的统一、事物发展的趋势(途径)应该是前进性与曲折性的统一、事物发展的方向应该是前进的、上升的;2024年山东高考卷第11题选项①④,其中,选项①“从量的积累到质的转变是事物发展的必然趋势”,质变不一定就是发展,只有前进的上升的质变才是发展。常见的类似考法如:量变达到一定程度就会产生质变并推动事物发展(量变达到一定程度就会产生质变但不一定推动事物发展);选项④“真理要经过认识、实践、再认识的多次反复才能获得”,真理要经过实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能获得。常见的类似考法如:事物的发展是一个“量变-质变-量变”循环往复的过程(事物的发展是一个从量变到质变,在新质的基础上开始新的量变再到新的质变,不断前进的发展过程,“循环往复”表述错误);2024年山东高考卷第10题选项②“本质通过现象表现出来,透过现象抓住本质是认识的根本目的”,认识的根本目的是指导实践,而不是透过现象抓住本质。常见的类似考法如:科学研究的目的是获得对事物的真理性认识;从事科研活动的目的是获得新认识;认识的根本目的是获得理性认识,这些均可直接排除;2024年安徽高考卷第10题选项④“应在文化交融基础上增进文化的相互认同”,应该是认同本民族文化,尊重其他民族文化。类似的常见表述如:文化具有差异性,要尊重差异,认同各民族的文化;中华文化得到世界的认同;增进对彼此文化的认同等,这些亦均可直接排除;2024年新课标卷第18题选项③“意识来源于客观存在,与客观存在相符合、相一致”,意识来源于客观存在,但意识与客观存在不一定是相符合、相一致的,正确的意识才与客观存在相符合、相一致,③排除。选项③设置的方式也是常见的,如意识有正确与错误之分,认识有正确与错误之分,社会意识也有正确与错误之分。

3.设置未然变已然(提前实现),已然变未然选项。

例如,2024年湖北高考卷第16题选项①“推动了艺术民族性与世界性的统一”,文化具有多样性,既是民族的又是世界的,并非人工智能与艺术结合才实现民族性与世界性的统一。常见的类似考法如:有利于构建平等团结互助和谐的社会主义新型民族关系(我国已形成平等团结互助和谐的社会主义新型民族关系);中国共产党的诞生实现了我国历史上最深刻最伟大的社会变革(社会主义制度在我国确立,实现了我国历史上最深刻最伟大的社会变革)

4.设置半错半对项——这类选项设置迷惑性强,难度较大。

例如,2024年湖北高考卷第15题选项②③,其中,选项②“符合社会发展要求,满足了人们的基本文化需求”,渐成时尚的新式马面裙符合社会发展要求,但满足人们基本文化需求的应该是大力发展公益性文化事业,②排除。选项③“拓展传统服饰文化的多样性,显示了中华文化的包容性”,渐成时尚的新式马面裙体现了传统服饰文化的多样性,但没有涉及中华文化的包容性,③排除。2024年湖北高考卷第16题选项②“人们能够发挥主观能动性,实现艺术真理性与价值性的统一”,某设计师使用人工智能工具创作画作,某公司用人机联手绘画技术创作的画作,这是人发挥主观能动性的结果,但没有涉及艺术是否具有真理性,不涉及实现艺术真理性与价值性的统一,②排除。2024年湖南高考卷第11题选项①②,其中,选项①“为中法两国关系打造交流新平台,指引前进新方向”,此次交流活动为中法两国关系打造了交流新平台,但“指引前进新方向”夸大了此次交流活动的作用,①排除。选项②“尊重世界的多样性,践行了国际关系民主化的要求,”此次交流活动尊重了世界的多样性,促进了中法两国关系发展,但与国际关系民主化无关,②排除。

5.设置包含部分学科(理论)术语选项——这类选项设置迷惑性强,难度亦较大。

例如,2024年湖南高考卷第7题选项①④,其中,选项①“潇湘的自然山水是能被艺术家的心灵所反映的客观实在”,理论“物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在”,大部分学生背的滚瓜烂熟,但是该题选项的设置是结合材料,把“意识”替换成“艺术家的心灵”,入选。这一定程度上提升了试题的难度以及质量。选项④“自成一派的“潇湘山水”寓于中国山水画艺术共性之中”,需要学生准确掌握的理论是关于共性与个性的关系,共性寓于个性之中,并通过个性表现出来,④认为个性寓于共性之中,排除。2024年湖南高考卷第10题选项③“对农村农民的真挚情感具有非意识形态性质”需要学生准确区分意识形态性质与非意识形态性质。2024山东高考卷第9题选项②“玑衡抚辰仪及其复制品是通过实践创造出来的客观实在”,需要学生准确区分哲学中的“物质”概念与具体的物质形态,辩证唯物主义的“物质”概念是标志客观实在的哲学范畴,玑衡抚辰仪及其复制品是具体的物质形态,②排除。

6.设置题意不相符选项

设置题意不相符项其实比较难,和设置完全无关项不同,题意不相符项本身确实与题意相关,只是叙述的点与题意有差别。而且只看选项的话,这些选项的观点和描述都是正确的。关于这类选项设置在真题中非常常见。其中,2024年山东高考卷第10题是令我印象比较深刻的一道题目。根据题干中“浙江安吉、福建平潭等地旅游市场表现亮眼,彰显出县域小城文旅的巨大潜力。梳理这些“表现亮眼”之地发现,这些地方都凸显出“底蕴”“个性化”“性价比”三个关键词。”的信息,体现了把握矛盾的普遍性,而这道题的选项④“只有从实际出发,才能把不同事物的矛盾区分开来”,强调的是把握矛盾的特殊性,与题意不符,排除。

二、“亮眼”试题

1.“新”形式

例如2024广东高考卷第10题,该题难度大,知识点考查综合,创新性强。平时做题时,一般哲学模块容易出漫画题,但大多数是通过一幅漫画,引出哲学道理。而该命题者打破常规思维,通过呈现两幅看似不同的漫画,却隐藏着相通之处,学生能够准确找出其中的共同之处,这是解决该题的关键一步。

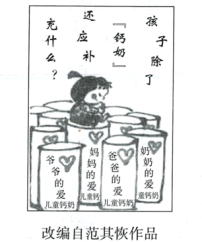

【2024广东高考真题】10. 如图两幅漫画共同蕴含的哲理解读,最贴切的是

①离开了客观存在,就不可能有意识

②要善于从不同角度思考解决主体的利益需求

③看到了矛盾的普遍性,忽略了矛盾的特殊性

④真理的条件性和具体性表明,真理和谬误往相伴而行

A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

10.C漫画反映,通过手机公众号可以解决年轻人的停车缴费、点餐等问题,但不能解决老年人用现金买米的问题,孩子接收了一堆爸爸、妈妈、爷爷、奶奶送来的“儿童钙奶”,但却忽略了孩子的差异化的需求,这意味着某些人强调矛盾的普遍性,但忽视了矛盾的特殊性,也启示我们要善于从不同角度思考解决主体的利益需求,②③符合题意。“离开了客观存在,就不可能有意识”反映的是意识的内容、意识的产生,这并不是两幅漫画的主旨,①不符合题意。任何真理都有自己适用的条件和范围,如果超出了这个条件和范围,真理就会变成谬误,任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一,两幅漫画的主旨并不是强调真理的条件性、具体性,也不是在强调真理和谬误是否相伴而行,④不符合题意。

2.“新”结合——同一模块的不同知识点或跨模块的知识点的创新性结合

例如:2024年广东高考卷第9题,该题将必修4《哲学与文化》这本教材中哲学基本派别与社会历史观的知识点二者结合起来考查,这两个知识点的结合在平时审题、命题过程中自己基本没有涉及,个人觉得是让人眼前一亮的一道题目。以及2024湖南高考卷第11题,该题将必修4中的文化知识与选择性必修1中的“国际关系民主化”的知识进行结合考查,这种跨模块知识点考查的结合,体现了命题者大胆创新的思维。

三、“个性”试题

在分析安徽、辽宁、湖南、湖北等真题的过程中,发现一些和我们平时在审题、命题时存在出入的地方,因只是存在个例现象,所以暂时不具备普及性,只是呈现出来以备后续探讨。

1.四个选项设置4个知识点——如2024年安徽高考卷第8题,四个选项涉及了4个知识点(价值观、矛盾观、意识作用、发展观);2024广东高考卷第11题四个选项同样设置了4个知识点——即发展观、认识论、价值观、联系观,这在平时审题、命题过程中,要求选项设置一般不超过3个考点存在一些出入。

2.部分选项延用老教材——对于老教材的知识、知识术语,我们应该如何对待?在平时审题、命题过程中,如果出现这类问题,基本被认为是超纲或者是超范围。但在2024年湖南高考卷第9题中,选项①“润物细无声”反映了文化发挥其作用的特点 ”该选项所涉及的知识点,文化发挥作用是潜移默化的,这个在老教材《文化生活》中是有明确提及的,但新教材并没有;2024年新课标第19题也有延用老教材的倾向,涉及老教材《文化生活》中“教育在文化传承中的特定功能”“做传播中华文化的使者”的知识,所以,对于老教材的知识,在命题过程中是是否仍然持避而不及的态度?或许是后期需要进一步探讨的。

四、对于试题命制的指导思考

命题工作是一项周密而复杂的创造性劳动,命题过程中必须要全面地考虑各种因素。如命制一道选择题,需要考虑试题情境材料的选择(其是用于引导问题、刺激应试者作答反应和完成特定任务的背景与依托),而思想政治学科的试题情境主要来源于广阔的、鲜活的社会生活实践,包括政治生活、经济生活、文化生活等领域的现象、事件、问题及论述、报告、政策、措施等其中,因此,作为一名专业的命题工作者,更应该成为生活中的有心人,关注生活、了解大政方针、传播正能量、主旋律。另外,就是本文重点分析的内容——选项的设置特点,简单概括即“排毒养颜”法。无论是前面提及的选项设置明显的错误,还是易错易混淆的错误,都是所谓的“毒”;而后面“养颜”这一步,主要就是要考虑选项与材料本身的关联度的问题。命制比较难的题,都需要在“养颜”部分多花一些工夫,而且最容易拉开区分度的就是这些题,考查学生的综合功底。在我们日常命题过程中,会偶尔被反馈试题难易度把握不好的问题,学习、借鉴高考真题或许可以为我们如何巧妙的设置难易度提供很好的思路。当然,一份高质量的试题,不仅仅是借鉴与高仿,更需要创新。笔者作为一名初级命题工作者,未来要走的路还很长,这也是第一次尝试以写文章的形式记录自己对于真题分析的心得,是一个好的开始,日后仍然需要不断提高自身的学科知识素养、加强对命题特点和规律的研究、勤于积累素材、资料、试题!